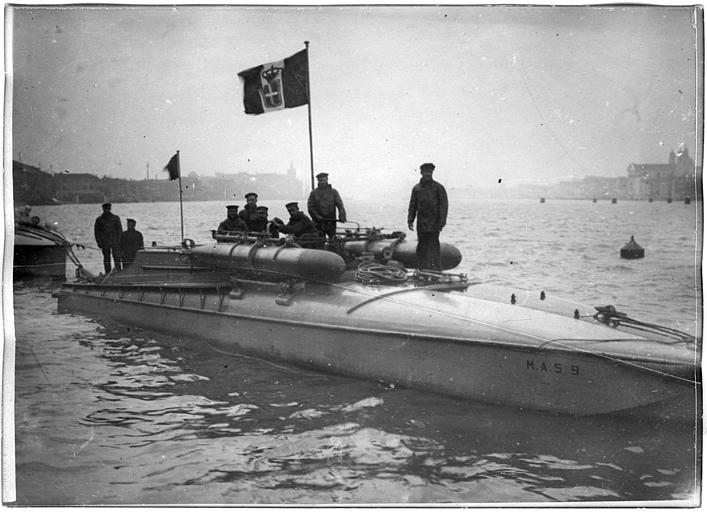

Le Flottiglie MAS, acronimo di Motobarca Armata Silurante SVAN, furono una serie di flottiglie della Regia Marina Italiana composte da motoscafi armati siluranti.

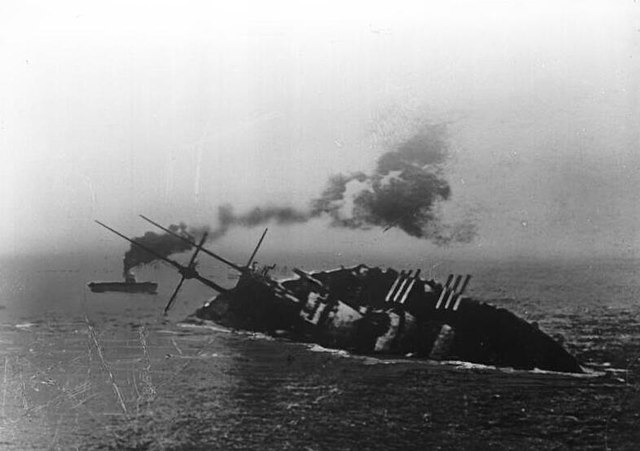

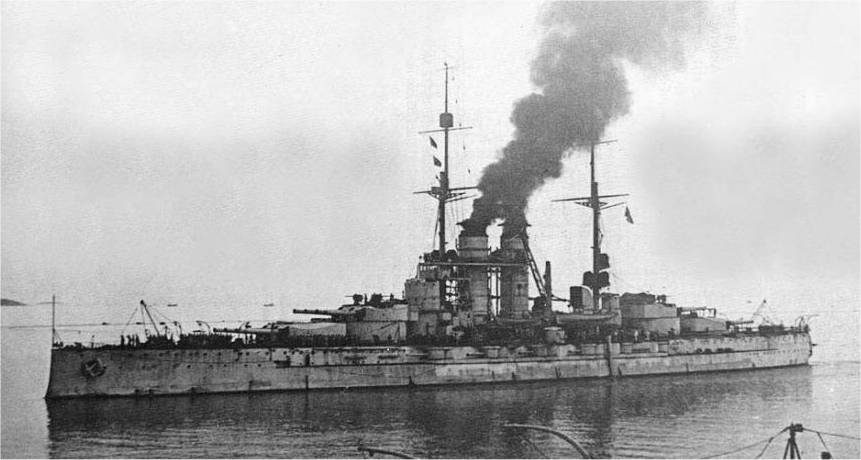

Fecero l’esordio in combattimento nella prima guerra mondiale, causando gravi perdite alla flotta austro-ungarica.

Flottiglie e squadriglie dipendevano dell’Ispettorato generale delle flottiglie MAS (Generalmas), con sede prima a Livorno e poi a Lerici. Fondamentalmente si trattava di un motoscafo da 20 – 30 tonnellate di dislocamento (a seconda della classe), con una decina di uomini di equipaggio e armamento costituito generalmente da due siluri e alcune bombe di profondità antisommergibile, oltre a una mitragliatrice o a un cannoncino.

I MAS, derivati dalla tecnologia dei motoscafi civili con 2 motori a benzina a combustione interna da 500 cavalli l’uno, compatti e affidabili, ebbero un’ampia diffusione nella Regia Marina durante la guerra del 1915-18.

Montavano motori entro-fuoribordo di concezione automobilistica, di grande potenza ed efficienza, ad iniezione diretta, ovviando in tal modo ai problemi di carburazione del motore dovuti alla scarsa raffinazione del benzene usato come carburante.

I primi modelli furono prodotti dalle officine Fraschini e furono successivamente modificati e prodotti dal Cantiere Orlando, di Livorno, da dove uscirono i MAS impiegati da D’Annunzio.

Alcuni esemplari (ad esempio quello usato da D’Annunzio e da Luigi Rizzo nella beffa di Buccari, azione di disturbo alla flotta austro-ungarica ancorata nella baia di Buccari), montavano due motori ridondanti, uno a servizio dell’altro, nell’ottica d’incremento puro d’efficienza e affidabilità del mezzo navale.

Lo stesso D’Annunzio coniò dalla sigla MAS la locuzione latina Memento audere semper.

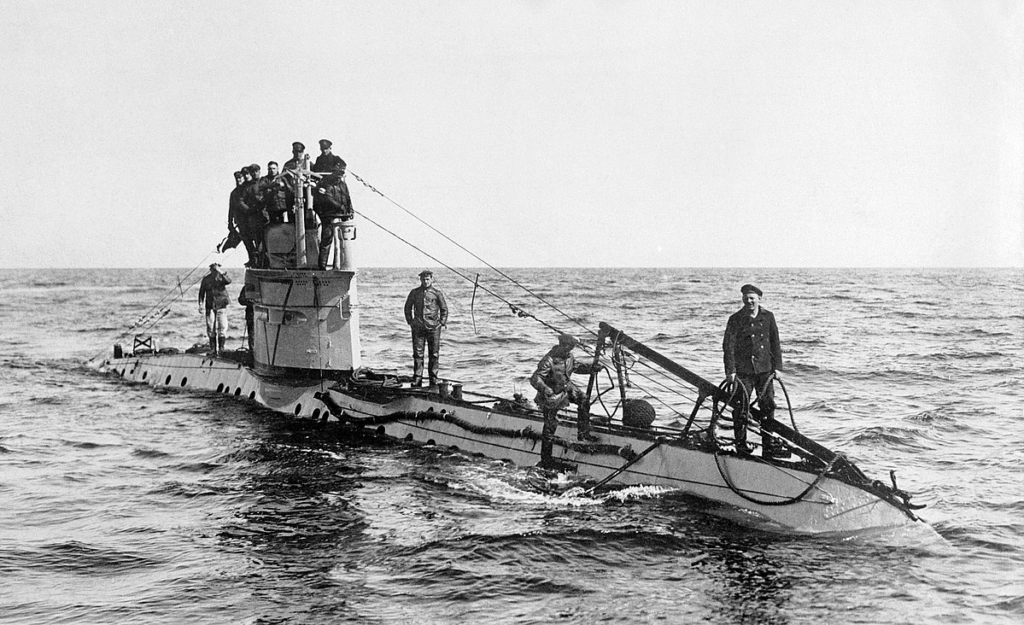

I MAS potevano essere utilizzati sia come pattugliatori antisommergibile, che come mezzi da attacco insidioso alle navi della flotta austro-ungarica, a seconda degli equipaggiamenti.

I MAS della seconda guerra mondiale avevano velocità di circa 45 nodi, due siluri da 450 mm moderni e una mitragliatrice.

Anche vecchie unità vennero usate, in teatri operativi come l’Africa Orientale Italiana.

Dopo alcuni decenni in cui la marina italiana, potente ma anche legata a mari assai chiusi e indicati per mezzi navali costieri, aveva impiegato mezzi veloci siluranti, ma con problemi dovuti all’indisponibilità di potenti motori a benzina, il problema della propulsione venne risolto.

Potrebbero interessarti: