La Regia Aeronautica fu, assieme al Regio Esercito e alla Regia Marina, una delle tre forze armate del Regno d’Italia.

Prima della nascita della Regia Aeronautica esisteva il Servizio Aeronautico (dal 1913 Corpo Aeronautico) che era un reparto destinato agli aeromobili dell’Esercito del Regno d’Italia.

Istituito il 6 novembre 1884, venne fuso successivamente con l’aviazione della Regia Marina.

Portava questo emblema distintivo applicato sulle derive degli aerei dal 29 aprile 1913 al 28 giugno 1915.

Il Ministero della Guerra, nel 1884, su iniziativa del Tenente del Genio Alessandro Pecori Giraldi, autorizzava la costituzione di un Servizio Aeronautico presso il distaccamento di Roma della Brigata Mista del 3º Reggimento genio di Firenze ed il reparto si sarebbe occupato degli aerostati da ricognizione.

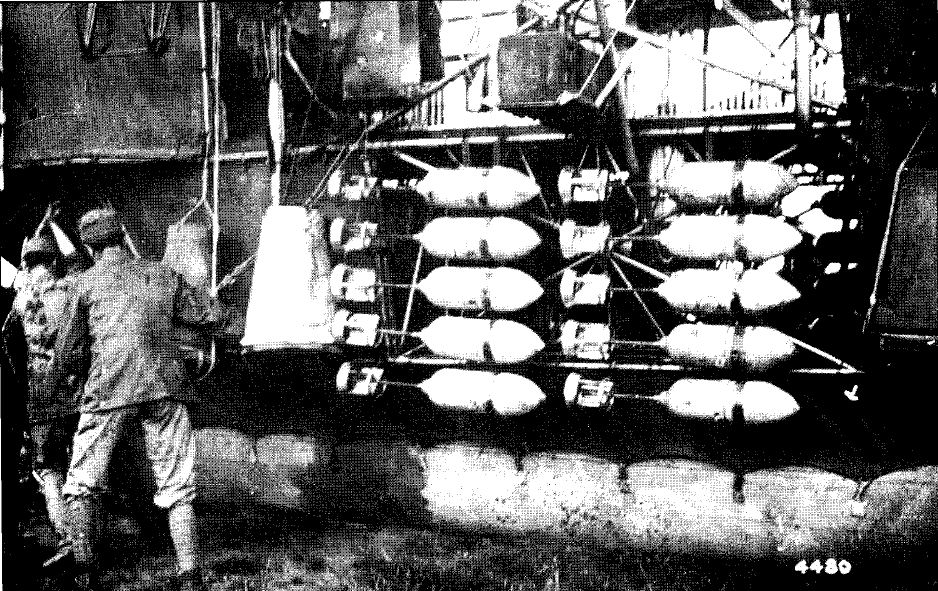

Nel gennaio 1885 il Servizio Aeronautico fu denominato Sezione Aerostatica destinata, tra l’altro, all’uso dei due palloni frenati in dotazione: il Torricelli e l’Africo. Nel 1886 la sezione, pur rimanendo di fatto basata a Roma, passò alle dipendenze della 6ª Compagnia del 3º Reggimento del genio di Firenze, raggruppando personale e dotazioni di altri reparti militari.

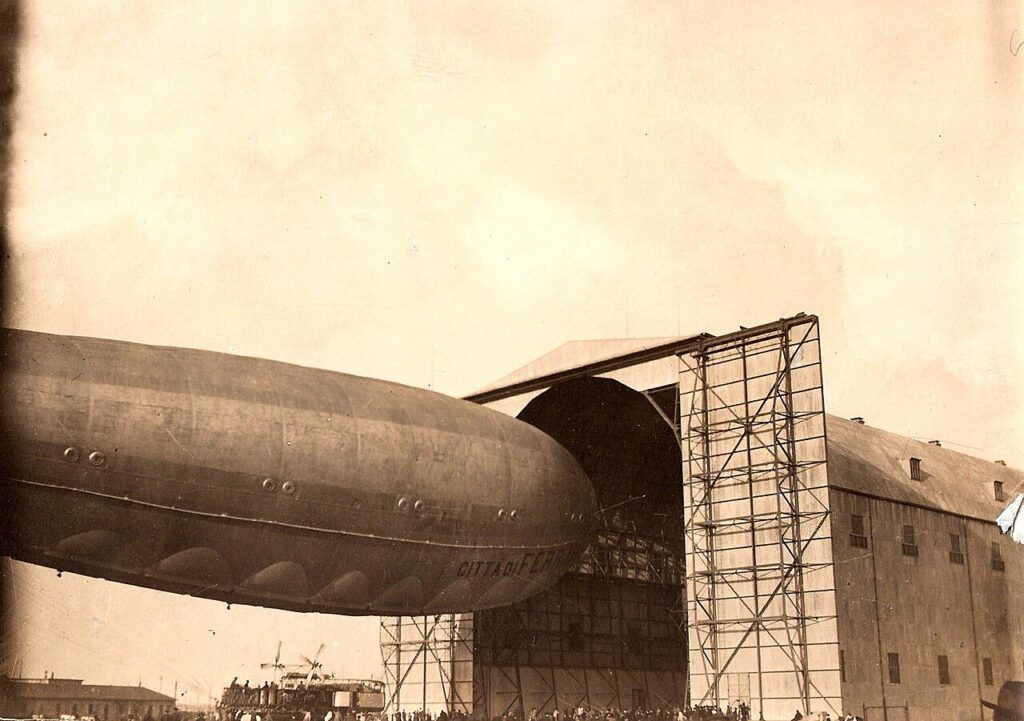

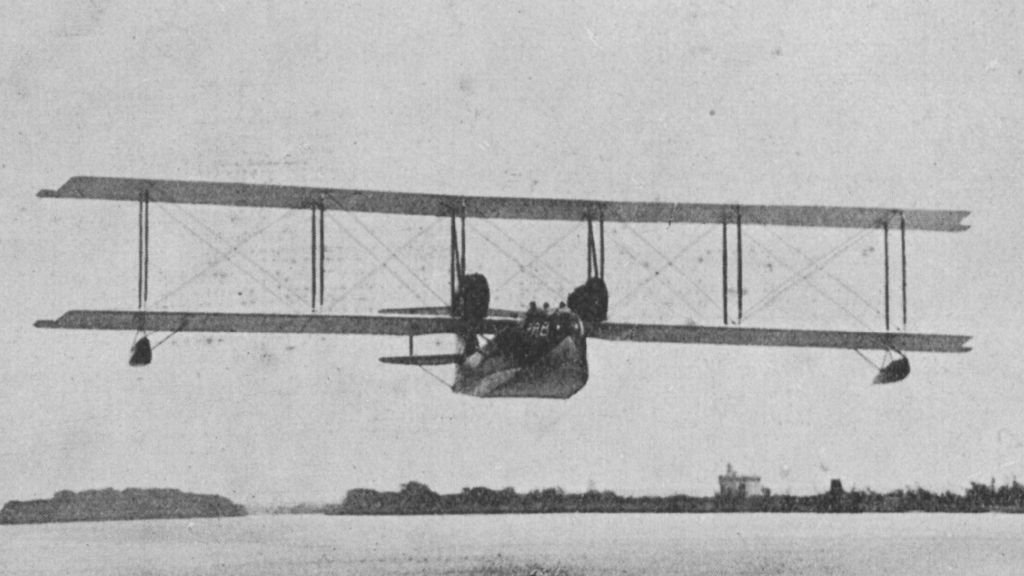

La regia Aeronautica, istituita con regio decreto nel 1923, i suoi uomini ebbero un ruolo di primo piano nella cosiddetta “età dell’oro” dell’aviazione, compiendo varie crociere aeree e gareggiando nella Coppa Schneider.

La politica estera del regime fascista la vide impegnata nel 1935 e nel 1936 nella guerra d’Etiopia e, dal 1936 al 1939, nella guerra civile spagnola dove fu attiva l’Aviazione Legionaria.

Successivamente, dal 1940 al 1943, prese parte alla seconda guerra mondiale nel corso della quale, in seguito all’armistizio di Cassibile reso noto l’8 settembre 1943, i suoi uomini si divisero tra l’Aeronautica Cobelligerante, fedele al Regno del Sud, e l’Aeronautica

Nazionale Repubblicana, forza armata della Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini.

A partire dal 18 giugno 1946, in seguito alla nascita della Repubblica Italiana, ha modificato la denominazione in Aeronautica Militare.

Da: Il fuoco del primo conflitto – Italia

Da 130 a 150 velivoli

Potrebbero interessarti: