Il convoglio è un insieme di vetture trainate da una locomotiva.

Può essere “armato” nel caso sia un gruppo di vetture atte poi al montaggio di un cannone ferroviario, di “trasporto truppe” o “ospedale” nel caso specifico.

La locomotiva è il rotabile ferroviario munito di motore che viene usato, nel trasporto ferroviario, per il traino di un convoglio (treno o manovra) su un binario ferroviario.

La costruzione delle locomotive a vapore è proseguita senza interruzione fino alla seconda metà del XX secolo, con una continua evoluzione nelle dimensioni, nelle potenza e nel numero di assi fino ad arrivare a delle prestazioni invidiabili anche ai giorni odierni.

Nel 1938 venne stabilito il record di velocità di 202 km/ora per le locomotive a vapore, mentre già nel 1908 venne tentata l’applicazione del motore a turbina ad una macchina a vapore.

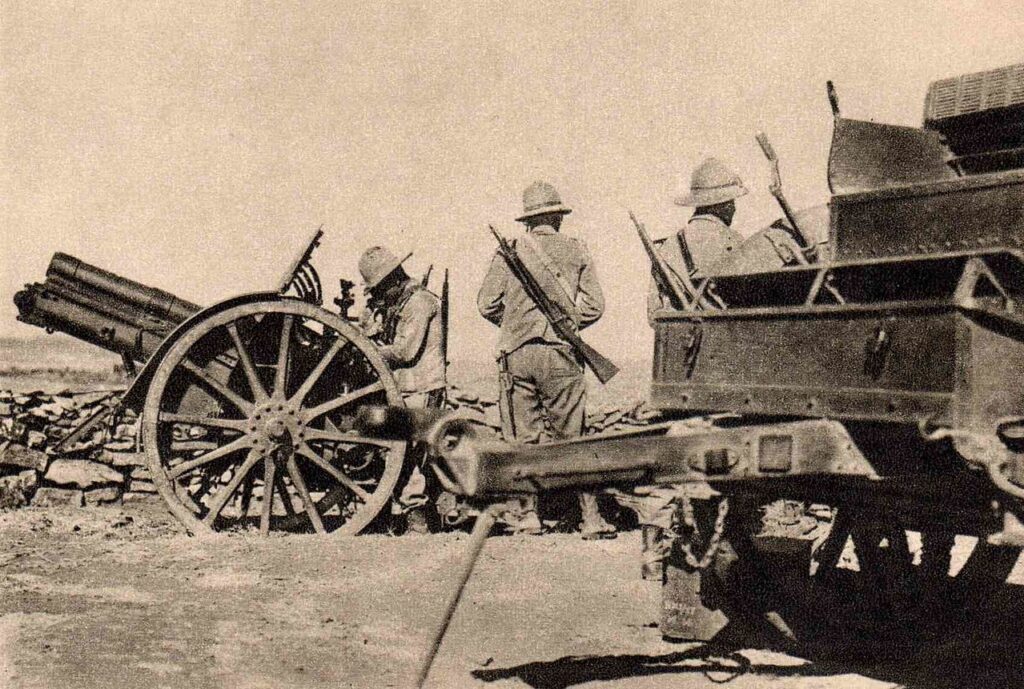

La Regia Marina Italiana durante la Grande Guerra attivò una serie di treni armati, equipaggiati con cannoni navali di piccolo e medio calibro per operare sulla linea ferroviaria adriatica.

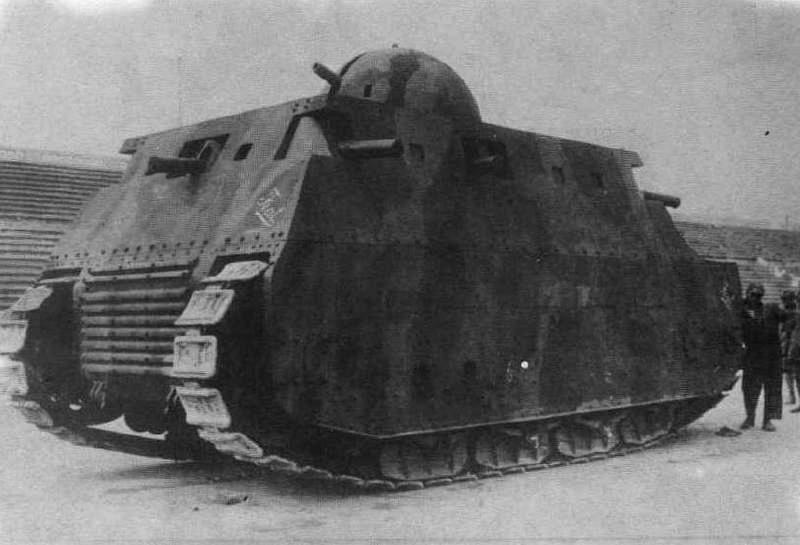

Un cannone ferroviario è un grosso pezzo d’artiglieria montato su di un apposito vagone ferroviario, e che quindi può venire spostato solo su binari.

L’idea del cannone ferroviario è nata probabilmente dai treni corazzati; da qui ci si è spinti oltre, fino a montare dei veri e propri cannoni sui vagoni ferroviari.

La loro comparsa si deve alla prima guerra mondiale, ma il loro momento di splendore lo hanno avuto durante la seconda guerra mondiale.

Questi particolari vagoni ferroviari avevano però lo svantaggio di una dimensione enorme e di una limitata mobilità da cui ne conseguiva una vulnerabilità agli attacchi.

Da: Il fuoco del primo conflitto – Terra

Potrebbero interessarti: