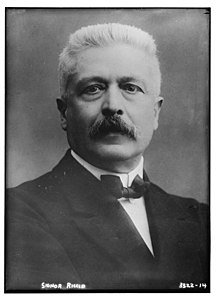

Il personaggio

Se stesso.

L’ispirazione

Gabriele D’Annunzio.

Per quei pochi che non si ricordassero chi fosse stato, fu uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso.

Soprannominato il Vate (allo stesso modo di Giosuè Carducci), cioè “poeta sacro, profeta”, cantore dell’Italia umbertina, o anche “l’Immaginifico”, occupò una posizione preminente nella letteratura italiana dal 1889 al 1910 circa e nella vita politica dal 1914 al 1924.

La sua attività in guerra fu prevalentemente propagandistica, fondata su continui spostamenti da un corpo all’altro come ufficiale di collegamento e osservatore.

Ottenuto il brevetto di Osservatore d’aereo, nell’agosto 1915 effettuò un volo sopra Trieste insieme al suo comandante e carissimo amico Giuseppe Garrassini Garbarino, lanciando manifesti propagandistici; nel settembre 1915 partecipò a un’incursione aerea su Trento e nei mesi successivi, sul fronte carsico, a un attacco lanciato sul monte San Michele nel quadro delle battaglie dell’Isonzo.

Il 16 gennaio del 1916, a seguito di un atterraggio d’emergenza, nell’urto contro la mitragliatrice dell’aereo riportò una lesione all’altezza della tempia e dell’arcata sopracciliare destra.

La ferita, non curata per un mese, provocò la perdita dell’occhio che tenne coperto da una benda; anche da questo episodio trasse ispirazione per autodefinirsi e autografarsi come l’Orbo veggente.

Dopo la degenza, contro i consigli dei medici, tornò al fronte: nel settembre 1916 partecipò a un’incursione su Parenzo e, nell’anno successivo, con la III Armata, alla conquista del Veliki e al cruento scontro presso le foci del Timavo nel corso della decima battaglia dell’Isonzo.

Nell’agosto del 1917 compì, con i piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori e il loro Caproni Ca.33, decorato con l’Asso di Picche, tre raid notturni su Pola (3, 5 e 8 agosto).

Alla fine del mese effettuò col medesimo equipaggio attacchi a volo radente sulla dorsale dell’Hermada, riportando una ferita al polso e rientrando con il velivolo forato da 134 colpi.

A settembre parve realizzarsi la possibilità di effettuare l’agognato raid su Vienna.

Alla fine di settembre si trasferì a Gioia del Colle (BA), inquadrato sempre con Pagliano e Gori al comando della 1ª Squadriglia bis, per compiere una missione sulle installazioni navali del golfo di Cattaro.

Nel febbraio del 1918, imbarcato sui MAS 96 della Regia Marina, partecipò al raid navale, denominato la beffa di Buccari, azione dedicata alla memoria dei suoi compagni di volo Pagliano e Gori, caduti il 30 dicembre.

L’11 marzo 1918, con il grado di maggiore, assunse il comando della 1ª Squadriglia navale S.A. del campo volo di San Nicolò del Lido di Venezia, primo esperimento di siluranti aeree, chiamata Squadra aerea San Marco, e ne coniò il motto: Sufficit Animus (“È sufficiente [anche solo] il coraggio”).

Nell’agosto del 1918, alla guida della 87ª Squadriglia aeroplani “Serenissima”, equipaggiata con i nuovi velivoli SVA 5, realizzò il suo sogno: il Volo su Vienna.

Fino al termine del conflitto, D’Annunzio si prodigò in innumerevoli voli di bombardamento sui territori occupati dall’esercito austriaco, fino alla battaglia finale, ai primi di novembre 1918.

fonte: wikipedia

Potrebbero interessarti: