S:2 – Ep. 56

Alfred Ewing è una persona qualunque.

Alfred nasce a Dundee, in Scozia, era il terzo figlio del reverendo James Ewing, un ministro della Chiesa libera di Scozia, studiò alla West End Academy e alla High School di Dundee, mostrò un precoce interesse per la scienza e la tecnologia.

In una famiglia i cui interessi principali erano clericali e letterari, traeva piacere dalle macchine e dagli esperimenti, il poco denaro che possedeva veniva speso in utensili e prodotti chimici, la soffitta domestica era diventata il suo laboratorio personale.

Ewing vinse una borsa di studio all’Università di Edimburgo, dove studiò fisica sotto Peter Guthrie Tait prima di laurearsi in ingegneria, durante le vacanze estive lavorò alla posa di cavi telegrafici, tra cui una linea in Brasile.

Nel 1878, su raccomandazione di Fleeming Jenkin, Ewing fu reclutato per aiutare la modernizzazione del Giappone dell’era Meiji come uno degli o-yatoi gaikokujin (stranieri assunti), in qualità di professore di ingegneria meccanica presso la Tokyo Imperial University, ebbe un ruolo determinante nella fondazione della sismologia giapponese, portò avanti molti progetti di ricerca sul magnetismo e le sue indagini sui terremoti lo portarono a contribuire allo sviluppo del primo sismografo moderno.

Nel 1883, Ewing tornò nella sua nativa Dundee per lavorare presso l’ University College Dundee e nel 1890 assunse l’incarico di professore di meccanica e meccanica applicata all’Università di Cambridge, era un caro amico di Sir Charles Algernon Parsons e collaborò con lui allo sviluppo della turbina a vapore, nel 1898 Ewing fu eletto professore associato al King’s College.

L’8 aprile 1903, il Times annunciò che il Consiglio dell’Ammiragliato aveva selezionato Ewing per il nuovo incarico di Direttore dell’Istruzione Navale a Greenwich.

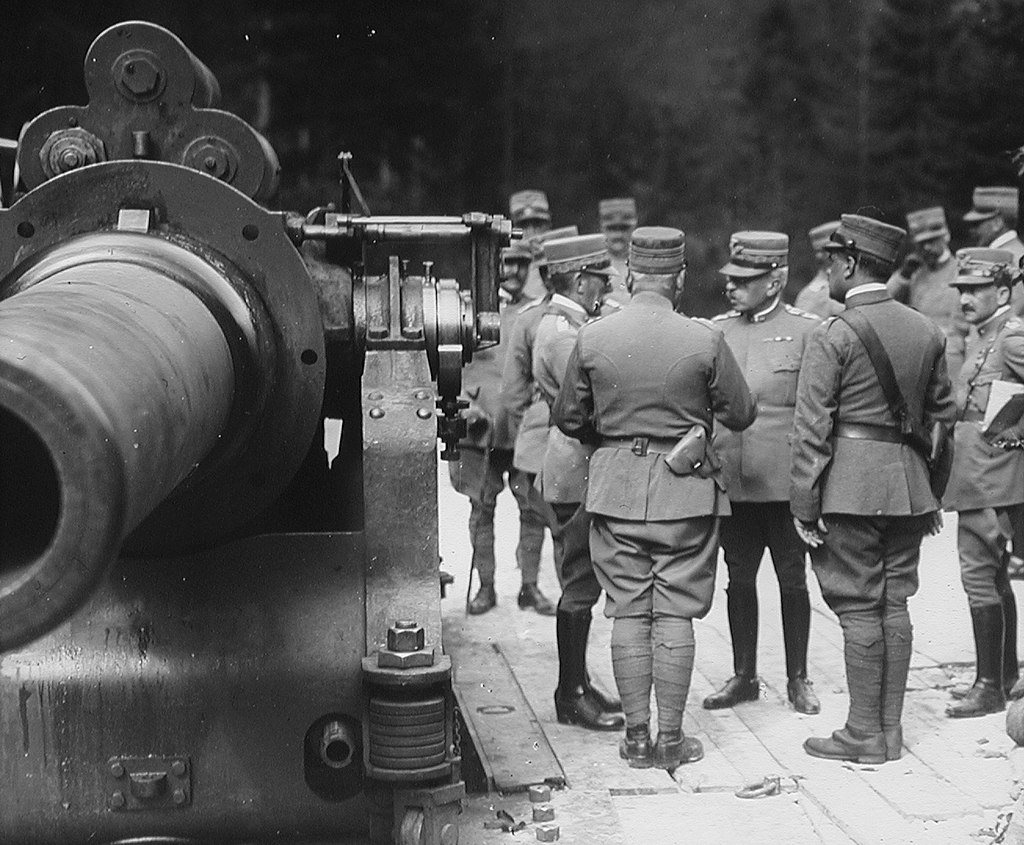

All’inizio della prima guerra mondiale, nell’agosto 1914, né la Germania né il Regno Unito possedevano una stabile organizzazione per l’intercettamento dei messaggi radio del nemico e la decodifica di quelli che risultavano cifrati; la Royal Navy britannica possedeva un’unica stazione di ascolto per l’intercettazione situata a Stockton, ma un certo appoggio venne fornito dagli impianti del servizio postale e della Marconi Company, nonché da semplici privati che avevano accesso ad apparecchiature radio personali.

Un gran numero di messaggi tedeschi intercettati prese ad affluire alla Naval Intelligence Division dell’Ammiragliato, ma non vi erano molte idee su come gestire questo afflusso di informazioni: il retroammiraglio Henry Oliver, alla direzione della Intelligence Division dal 1913, non disponeva di personale esperto nella decifratura delle comunicazioni in codice e decise quindi di rivolgersi a un amico, il nostro protagonista: Alfred Ewing, direttore della Naval Education, professore di ingegneria e radioamatore dilettante il quale coltivava come hobby l’elaborazione di cifrari.

Visto che la formazione di personale esperto non era ritenuta una priorità, stante la supposta breve durata del conflitto in corso, a Ewing fu chiesto di mettere assieme un proprio gruppo di collaboratori di fiducia che lo aiutasse nel compito di decifrare i messaggi tedeschi intercettati.

Ewing si rivolse inizialmente al personale delle accademie navali di Osborne House e Dartmouth, stante il periodo di vacanze scolastiche e l’assegnazione degli studenti a compiti attivi; tra i primi a essere selezionati vi fu il professor Alastair Denniston, reclutato per la sua conoscenza del tedesco ma divenuto poi braccio destro di Ewing e secondo in comando nella nascente struttura; vari altri collaboratori vennero poi reclutati temporaneamente alla nascita del nuovo centro di decifratura, tra cui il direttore dell’accademia di Osborne – Charles Godfrey, i due istruttori navali Parish e Curtiss e lo scienziato e professore di matematica Henderson del Greenwich Naval College.

Questi volontari lavorarono alla violazione dei cifrari tedeschi a fianco delle loro normali occupazioni e l’intera organizzazione dovette inizialmente operare dall’ufficio ordinario di Ewing il quale continuò a esercitare le sue funzioni di direttore della Naval Education.

Due delle prime reclute di Ewing furono anche R. D. Norton, ex funzionario del Foreign Office, e Lord Herschell, linguista ed esperto conoscitore della Persia: nessuno di loro aveva una qualche conoscenza in materia di crittografia, ma furono selezionati per la loro conoscenza del tedesco e l’affidabilità dimostrata nel mantenere i segreti.

Un’organizzazione simile a quella messa in piedi da Ewing fu sviluppata dalla Military Intelligence del War Office: la struttura, nota come MI1b, era diretta dal colonnello Macdonagh il quale propose che le due organizzazioni lavorassero assieme.

Poco successo fu ottenuto dalle due strutture tranne che nell’organizzazione di un sistema di raccolta e archiviazione dei messaggi, almeno fino a quando i servizi di intelligence francesi non ottennero delle copie dei cifrari militari tedeschi; le due organizzazioni britanniche lavorarono quindi di concerto nella decifratura delle comunicazioni dell’esercito tedesco riguardanti le operazioni sul fronte occidentale.

Un amico di Ewing, un avvocato di nome di Russell Clarke, e un suo amico, il colonnello Hippisley, avvicinarono Ewing per spiegargli di come avevano intercettato dei messaggi radio tedeschi; Ewing li reclutò entrambi e insieme a un altro volontario, Leslie Lambert, li assegnò a una stazione di guardia costiera vicino a Hunstanton nel Norfolk: Hunstanton e la stazione di Stockton divennero poi il cuore del sistema di intercettazioni radio britannico il quale crebbe a tal punto da riuscire a intercettare praticamente tutte le comunicazioni radio ufficiali dei tedeschi.

Alla fine di settembre, tuttavia, gran parte del personale reclutato presso le scuole navali tornò alle sue normali occupazioni: senza alcun mezzo per decodificare i messaggi della marina tedesca c’era poco lavoro da fare.

Il primo successo dei decrittatori navali britannici si ebbe nell’ottobre 1914, il 26 agosto 1914 una formazione navale tedesca compì una scorreria contro i russi all’imboccatura del golfo di Finlandia: persosi nella nebbia, l’incrociatore leggero SMS Magdeburg finì per arenarsi contro la costa dell’isola di Odensholm, nell’odierna Estonia, e sotto l’attacco di due incrociatori russi intervenuti sul luogo il comandante dell’unità, capitano di corvetta Richard Habenicht, ordinò di evacuare l’equipaggio su uno dei cacciatorpediniere di scorta e di predisporre la nave per l’autoaffondamento.

Nella confusione creatasi le cariche di demolizione furono fatte detonare prematuramente provocando feriti tra l’equipaggio ancora a bordo, e prima che i documenti segreti di bordo fossero distrutti Habenicht e altri cinquantasette tedeschi furono fatti prigionieri dai russi.

Ispezionando il relitto del Magdeburg, i russi rinvennero tre copie del Signalbuch der Kaiserlichen Marine (“Libro dei segnali della Marina imperiale” o SKM), il libro codice contenente le chiavi di cifratura del sistema di codifica delle comunicazioni radio della flotta tedesca, unitamente a una carta geografica grigliata del mar Baltico e al diario di guerra dell’unità.

I russi trattennero per sé le copie del SKM numerate con 145 e 974, ma decisero di cedere una terza copia del libro, numerata con 151, ai britannici: il libro stesso fu formalmente consegnato al primo lord dell’Ammiragliato Winston Churchill il 13 ottobre seguente.

Lo SKM di per sé era incompleto come mezzo di decodifica dei messaggi, visto che essi erano normalmente cifrati così come codificati, e quelli che potevano essere immediatamente tradotti erano per lo più rapporti meteorologici.

Un modo per risolvere il problema fu ottenuto da una serie di messaggi trasmessi dalla stazione radio tedesca di Norddeich, la cifratura fu rotta, di fatto, due volte di seguito visto che fu cambiata dai tedeschi un paio di giorni dopo che i britannici l’avevano risolta una prima volta, e fu stabilito un protocollo generale per interpretare i messaggi.

La cifratura adottata dai tedeschi era una semplice cifratura a sostituzione dove ogni lettera era sostituita con un’altra secondo una precisa tabella, così i messaggi intercettati risultarono rapporti dell’intelligence tedesca sulle sortite delle navi alleate, il che era interessante ma non vitale, ma Russell Clarke osservò che simili messaggi in codice venivano trasmessi su onde corte e non venivano intercettati a causa della carenza di apparecchiature riceventi; il centro di ascolto di Hunstanton ricevette quindi istruzione di smettere di ascoltare i segnali militari dell’esercito tedesco e di concentrarsi invece sul monitoraggio delle onde corte per un periodo di prova di un fine settimana.

I britannici intercettarono preziose comunicazioni sui movimenti della flotta d’alto mare tedesca, di primaria importanza da un punto di vista navale, Hunstanton fu quindi destinato unicamente all’intercettazione di quei messaggi e il personale navale fu immediatamente ritirato dalla collaborazione con i colleghi dell’esercito per concentrarsi unicamente su questo nuovo compito.

Visto che la rottura del cifrario SKM era stata rigorosamente tenuta segreta, questo improvviso cambiamento provocò cattivi rapporti tra i servizi di decodifica della marina e dell’esercito, che come risultato non collaborarono più tra di loro almeno fino al 1917.

Le stesse dimensioni del SKM furono una delle ragioni per cui esso non poteva essere facilmente cambiato dai tedeschi, e pertanto il codice rimase in uso senza variazioni fino all’estate del 1916 quando fu introdotto il nuovo FFB ma anche allora, tuttavia, diverse navi si rifiutarono di impiegare il nuovo codice perché la sua introduzione si rivelava troppo complicata, e il FFB non divenne di uso comune almeno fino al maggio 1917.

Non ci fu alcuna immediata cattura del codice FFB che potesse aiutare l’Ammiragliato nella sua decifratura, ma una serie di pazienti studi su vecchie comunicazioni, ora che il sistema era stato capito, permisero agli specialisti della Room 40 di rompere una nuova chiave di cifratura nel giro di tre o quattro giorni dalla sua introduzione.

La Room 40 era la sezione dell’Ammiragliato britannico incaricata delle attività di crittoanalisi; il suo nome era dovuto alla collocazione della struttura, appunto la stanza 40 del palazzo dell’Ammiragliato a Londra.

La perdita del Magdeburg ingenerò negli stessi tedeschi alcuni dubbi sul fatto che lo SKM potesse essere caduto in mano nemica e lo stesso principe Enrico di Prussia scrisse al comando dicendosi sicuro che varie carte riservate, ivi compreso lo SKM, erano cadute in mano ai russi dopo la perdita dell’incrociatore.

Ma questa, è un’altra storia.

100 episodi del Podcast gratuito anche su Spotify.