S:1 – Ep.23

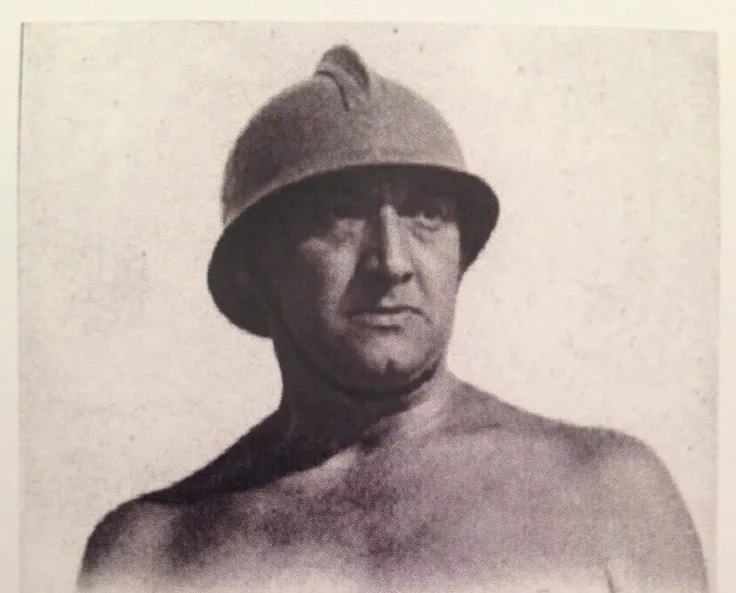

Henri Désiré Landru è una persona qualunque.

Con Henri Landru iniziamo una serie di 4 puntate dedicate ai serial killer più feroci del periodo della grande guerra, predatori spietati, portatori di divise dei vari eserciti o che comunque, in un qualche modo, ne hanno fatto parte, assassini seriali di donne e di uomini.

In questi episodi vi racconterò dell’ungherese Bèla Kiss – Il mostro di Cinkota, del russo Vasilij Komarov – Il lupo di Mosca e di Carl Großmann, Fritz Haarmann e Karl Denke i macellai tedeschi

Tre tedeschi, un russo, un ungherese e un francese, 6 persone qualunque che non potevano fermarsi dall’uccidere in maniera seriale per le più svariate motivazioni personali ma andiamo per ordine, il primo è un francese.

Henri Landru nasce a Parigi il 12 aprile 1869, data che anni dopo festeggerà in modo del tutto diverso, di certo il suo peggior compleanno.

Figlio di un autista e di una sarta, Henri cresce sano, mostrando intelligenza ma anche una certa timidezza.

I voti a scuola non sono eccellenti ma neppure pessimi, tanto da permettergli di superare i vari gradi delle scuole fino ad iscriversi alla facoltà di ingegneria meccanica.

Nel frattempo arriva la chiamata alle armi, periodo durante il quale Henri dimostra disciplina e applicazione ottenendo i gradi di sergente; ma non è quella la vita che Henri vuole fare e quando finalmente poté scegliere, lasciò l’esercito.

Nel 1898, tolti i panni del militare, ha un’idea innovativa, una bicicletta a motore di sua invenzione, ribattezzata modello “Landru” ma il progetto, mai realizzato, ottiene comunque l’appoggio finanziario di vari investitori, Landru, appena intascato i soldi, sparisce.

Non fu l’unico raggiro nella vita di Henri, sull’onda di soldi facili senza lavorare, escogita altre truffe successive, tra cui quella del rigattiere che però lo portano inevitabilmente in carcere, e proprio lì rinchiuso Henri medita quella che, secondo lui, lo porterà alla facile ricchezza senza fatica.

Si accorge che, leggendo le rubriche sui quotidiani dedicate ai cuori solitari, sono tante le donne, spesso vedove e benestanti, che anelano al matrimonio nella vita e per questo, grazie anche alla monotonia della vita da carcerato, inizia a pubblicare inserzioni sentimentali, proponendosi come signore di mezza età, colto e agiato, desideroso di convolare a giuste nozze.

La prima vittima a cadere nella sua fitta ragnatela è una giovane ricca vedova di Lille alla quale Henri, appena uscito dal carcere, riesce a estorcere la ragguardevole cifra di 15000 franchi.

La Francia venne impegnata nel frattempo nella prima guerra mondiale, 1.350.000 vittime fra i soli militari francesi erano una vera e propria fucina di vedove, molte giovani e con ancora una vita davanti desiderose di compagnia, quelle benestanti erano quelle che a Henri, ovviamente, piacevano di più.

Ma cosa farci poi con le vedove, soprattutto se avevano anche figli, una volta che gli aveva estorto il denaro?

Purtroppo era semplice, perché Henri diventò in fretta un omicida seriale.

Grazie alla sua eloquenza, riusciva a far firmare alle sue vittime una procura che gli permetteva di far man bassa dei loro conti bancari, ottenuto questo aspettava il momento giusto e le strangolava, faceva poi sparire i corpi facendoli a pezzi e bruciandoli nel forno situato nella cucina della sua villa.

Questo era il suo modus operandi, vedova dopo vedova, fino a contarne almeno una decina.

Benché fosse alquanto isolata, la villa di Henri era comunque relativamente vicina ad alcune abitazioni, i cui residenti non potevano fare a meno di notare il frequente odore pestilenziale emanato dal fumo che usciva dal camino in periodi in cui il riscaldamento non era nemmeno necessario.

Insospettiti, avvisarono così più volte la polizia, invitandola a perquisire la villa, ma ad ogni modo Landru riuscì a restare a lungo nell’ombra, grazie alla cautela utilizzata nel compiere i suoi efferati crimini.

Egli, infatti, una volta che il cadavere si era incenerito e il fuoco spento, puliva accuratamente il forno dalla cenere che poi spargeva nei campi vicini, eliminando così tutte le tracce e le possibili prove che avrebbero potuto incriminarlo.

Petit, o Fremyet, Guillet erano solo alcune firme da lui utilizzate negli annunci, cambiava spesso testo per non essere identificato e collegato ad altri annunci, a volte era un vedovo padre di due figli, a volte un semplice vedovo dal cuore infranto o talvolta semplicemente un cuore solitario, comunque era purtroppo sempre Henri Landru.

Tutto funzionava a meraviglia fino a che non fu arrestato il 12 aprile 1919, giorno del suo cinquantesimo compleanno, con l’accusa di truffa ed appropriazione indebita in seguito alle denunce sporte da alcuni parenti delle vittime dopo la loro scomparsa.

Ben presto, dall’analisi di vari indizi concordanti, l’accusa si trasformò in quella dell’omicidio di almeno dieci donne e di un ragazzino che accompagnava una delle vittime, la prima per l’esattezza.

Quel giorno, il 12 aprile alle 9.00 in punto, suonò il campanello di casa Landru, aprendo la porta mentre Fernande Segret, forse la futura undicesima vittima, dormiva ancora nel suo letto, piombarono a casa sua alcuni poliziotti guidati dall’ispettore Jules Belin che lo prelevarono con la forza.

L’ispettore aveva raccolto le testimonianze di parenti e amici vari delle dieci vittime ufficiali di Henri, tra cui quella di Laure Bonhoure che aveva riconosciuto Henri all’uscita di un negozio sotto braccio ad una donna bionda che non conosceva, ma conosceva Henri perché aveva frequentato l’amica Celestine Buisson, di cui nessuno aveva più notizie da tempo.

Se la polizia durante la prima guerra mondiale aveva a che fare con problemi, diciamo così, più gravi di donne vedove che sparivano di tanto in tanto, nel 1919, a cannoni fermi, era ora di occuparsi anche di quelle scomparse, ritardatario lavoro portato avanti anche dall’ispettore Belin.

Il processo, che all’epoca ebbe un’enorme eco mediatico dato dal fatto che non c’era più bisogno di riportare i fatti della prima guerra mondiale, si aprì il 7 novembre 1921 davanti alla Corte d’assise di Seine-et-Oise nella sede di Versailles.

Henri Landru negò fin dall’inizio di essere l’autore dei crimini, ammettendo tuttavia di aver truffato le presunte vittime.

Manifestò a più riprese un atteggiamento spesso provocatorio nei confronti della corte, arrivando perfino ad esclamare, più e più volte: “Mostratemi i cadaveri!”.

La cucina a legna nella quale aveva bruciato i corpi fu trasportata nell’aula del tribunale, mentre una meticolosa perquisizione del giardino della casa di Gambais rivelò frammenti di ossa umane e molti denti, ma anche resti di animali.

Sebbene le prove materiali fossero scarse, teniamo presente che la scienza forense non aveva l’esperienza dei giorni nostri, la giuria fu influenzata da un’agendina di Landru in cui erano meticolosamente registrate, di suo pugno, le spese del viaggio di andata di ogni vittima, mentre erano del tutto assenti le spese del viaggio di ritorno, di questo fatto egli non riuscì a dare alcuna spiegazione convincente.

Emersero così dei nomi, nel 1915 la prima vittima fu proprio Jeanne-Marie Cuchet, una giovane vedova di trentanove anni scomparsa assieme al figlio Andrè e, sempre nello stesso anno, la stessa sorte colpì Thèrese Laborde-Line, Marie-Angèlique Guillin e Berthe-Anne Collomb.

L’anno successivo, nel 1916, svanì nel nulla Andrèe-Anne Babelay a soli 19 anni e Cèlestine Buisson, l’amica dell’ultima segnalatrice, seguirono poi negli anni successivi Louise-Jòsephine Jaume, Anne-Marie Pascal e, nel gennaio 1919, Marie-Thèrèse Marchadier, vedova e proprietaria di una pensione proprio a Parigi.

Vincent de Moro-Giafferi, il suo avvocato, uno dei più famosi in Francia, lo difese strenuamente, nonostante le prove mancava la “regina”, e cioè i corpi, o almeno uno, delle vittime dichiarate, l’avvocato continuò asserendo sì le truffe, come già ammesse da Landru, ma non certo gli omicidi di cui Henri era accusato.

I giornali divulgano notizie e avevano pronto il nomignolo, Barbablù, come il protagonista della fiaba di Charles Perrault, l’uxoricida responsabile delle morti delle sue sei mogli, ma di fronte a una serie di testimonianze schiaccianti e a numerosissime prove circostanziali, né Henri e né il suo avvocato poterono evitarne la condanna a morte, pronunciata il 30 novembre 1921.

Landru ascoltò serafico la lettura del verdetto emesso dalla giuria, quasi non lo riguardasse, come se lui fosse lì per puro caso o per un palese errore giudiziario e trascorse i pochi mesi che lo separavano dalla ghigliottina sereno, in linea con lo stile che aveva sempre avuto fin dal primo giorno del processo.

Anatole Deibler, il più famoso boia della Francia di cui si poteva vantare, nella sua lunga carriera, ben 395 esecuzioni, durante la notte del 25 febbraio 1922, montò la ghigliottina nel piazzale della prigione di Saint Pierre e attese l’alba.

La richiesta di grazia, inviata ad Alexandre Millerand, all’epoca presidente della repubblica francese, fu rifiutata il 24 febbraio 1922, il giorno prima dell’arrivo di Deibler.

Al sorgere del primo sole Henri Ladru, uscito tranquillo dalla sua cella, venne accompagnato nel cortile della prigione di St. Pierre a Versailles, dove era stato allestito il patibolo e la ghigliottina e alle 6.05, dopo che le autorità del carcere ebbero concesso l’ultimo desiderio al condannato a morte e cioè quello di essere sbarbato, pare fosse un vezzo personale per, parole sue, piacere di più alle donne, lasciò cadere la lucida lama sul collo di Barbablù, decapitandolo.

La ghigliottina, quel tremendo attrezzo inventato proprio in Francia nel XVIII secolo e che giustiziò reali come il re Luigi XVI e Maria Antonietta d’Asburgo ma anche artisti come il poeta Chènier o il padre della chimica moderna Lavoisier questa volta, aveva definitivamente fermato un serial killer.

La sua testa mozzata e mummificata è conservata nel Museum of Death di Hollywood.

Ma questa, è un’altra storia.

100 episodi del Podcast gratuito anche su Spotify.