S:1 – Ep.2

Raffaele Paolucci e Raffaele Rossetti sono due persone qualunque.

Questi due uomini, che inizialmente condividono solamente il nome di battesimo, finiranno per raccontare la stessa storia, una storia di onore, sacrificio e coraggio che pochi altri potranno vantare.

Raffaele Paolucci nasce a Roma il 1° giugno 1892, ha radici importanti, il papà Nicola è un ufficiale della Regia Marina e il nonno materno diventerà il presidente di sezione della Corte di cassazione e lui è già conte di Valmaggiore.

Raffaele Rossetti nasce a Genova il 12 luglio 1881, ha natali più comuni, è figlio di Vincenzo e Rosa Bocciardo, due persone qualunque.

Paolucci nel 1910 si iscrisse alla Facoltà di medicina dell’Università di Napoli, interrompendo la frequenza per svolgere il servizio militare come volontario nella 10ª Compagnia di sanità militare del Regio Esercito; si congedò poi il 30 novembre 1914 quando l’aria di guerra riempiva già il cielo europeo.

Rossetti ottenne la laurea in Ingegneria industriale alla Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri ed entrato come allievo all’Accademia Navale di Livorno.

Nel 1906 conseguì un’altra laurea, in Ingegneria Navale e Meccanica e venne destinato presso la Direzione delle Costruzioni Navali dell’Arsenale militare marittimo di Taranto.

Con il grado di capitano si imbarcò sulla nave da battaglia Regina Elena; sull’incrociatore corazzato Pisa e successivamente sulla nave officina Vulcano.

Poi…, nel 1915, l’Italia entrò in guerra. In quel periodo storico, quando l’aviazione non esisteva ancora, la flotta navale era l’arma più efficace, oltre alle armate di terra, per violare i confini.

Ma come potrà un conflitto mondiale unire le storie di un nobile medico con radici abruzzesi e un ingegnere navale ligure?

Fu proprio quel contesto a far incontrare i due Raffaele.

Allo scoppio delle ostilità, Paolucci venne richiamato in servizio e destinato sul Carso, presso un lazzeretto per colerosi.

Tornato a Napoli dopo la morte del padre, fu trattenuto in servizio e destinato all’ospedale Vittorio Emanuele 2° laureandosi in medicina a pieni voti e con lode.

Fu promosso tenente medico di complemento e inviato al fronte nell’8º Reggimento bersaglieri nella Val Marzon e da qui a “Cima Undici” presso la 11ª Compagnia.

Come usava a quei tempi, soprattutto per chi aveva nobili natali, Paolucci fu trasferito sotto sua richiesta nella Regia Marina nel 1916, aveva avuto un padre ammiraglio, inizialmente all’ospedale militare marittimo di Piedigrotta per qualche mese per poi essere trasferito nuovamente come medico al Forte San Felice di Chioggia .

L’esperienza di guerra vissuta sulla prima linea l’aveva segnato e a Chioggia non si sentiva utile, anzi, definendosi in quel momento un “imboscato“, dietro sua insistenza, venne imbarcato nel 1917 sull’Emanuele Filiberto dove prese servizio in qualità di secondo medico di bordo.

Rossetti, all’inizio del conflitto e fino a maggio dello stesso 1917, prestò servizio presso l’Ufficio Tecnico della Regia Marina di Genova per venire poi destinato alla Direzione delle Costruzioni Navali dell’Arsenale della Spezia dove conseguì la promozione a Maggiore del Genio Navale.

Un tenente medico, un maggiore del genio navale, due percorsi di studio diversi, due approcci alla battaglia diversi, Paolucci come medico in prima linea per sua scelta, Rossetti rinchiuso a progettare in un ufficio prototipi ma entrambi con un unico scopo, aiutare la propria patria a vincere facendo terminare quella dannata guerra.

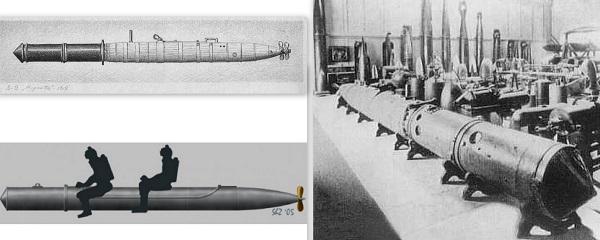

Rossetti si era già da tempo dedicato con intelligenza e costanza alla creazione ed al perfezionamento di una speciale torpedine, una sorta di siluro con scoppio regolato a tempo da applicarsi alla chiglia della nave nemica mediante l’azione di un nuotatore.

Questo ordigno, chiamato anche “mignatta“, è un prototipo ma è già stato fabbricato in gran segreto nell’arsenale della Spezia.

E’ un apparecchio pilotato motorizzato e dotato di due dispositivi sganciabili da fissare per mezzo di un elettromagnete.

Doveva essere usato contro le navi austroungariche e lo sarebbe stato usato da due provetti nuotatori nonché avvezzi al suo utilizzo.

Fin dall’inizio della prima guerra mondiale, la munitissima base austriaca di Pola era uno dei principali obiettivi della Marina italiana, a maggior ragione quando divenne chiaro che la scelta tattica della marina austro-ungarica era quella di opporre al nemico una flotta di dissuasione, perennemente alla fonda nel porto e non impegnata in battaglie in mare aperto.

Diverse volte nel corso del conflitto si era tentato quindi, ma invano, di forzare il porto e affondare qualche unità là dove le navi erano ritenute dagli austriaci maggiormente al sicuro.

La difficoltà di una tale impresa derivava innanzitutto dalla costante sorveglianza del porto e dai vari sbarramenti che ne impedivano l’avvicinamento.

L’unico modo per penetrarlo era per mezzo di piccole unità d’assalto.

La mignatta doveva essere trasportata da un mezzo veloce, onde evitare di essere avvistati al largo nel corso dell’appressamento al “covo” nemico, il mezzo idoneo al suo trasporto era certamente un Mas, un motoscafo silurante fiore all’occhiello della Regia Marina Italiana e il Capitano di Vascello Costanzo Ciano, supervisore e comandante supremo dei MAS, non aveva dubbi su chi affidare la missione, ad un nuotatore medico che preferiva la prima linea piuttosto che imboscarsi in un sicuro ospedale e al creatore della mignatta stessa, chi meglio di lui avrebbe saputo usarla.

I due Raffaele, Rossetti e Paolucci, si conobbero e iniziarono un duro allenamento fisico, si prevedeva una permanenza in acqua di almeno una dozzina di ore, tra le correnti del mare e la gelida temperatura slava novembrina del 1918.

La sera del 31 ottobre Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci avevano già lasciato Venezia a bordo di due MAS scortati da due torpediniere.

Giunte nelle acque istriane a poche miglia dall’imbocco del porto di Pola, le torpediniere si ritirarono e un MAS rimorchiò la “mignatta” fino ad alcune centinaia di metri dalla diga del porto.

Alle ore 22:18 i due ufficiali italiani puntarono verso il bersaglio attaccati alla mignatta, mentre il MAS si allontanò.

L’avvicinamento all’obiettivo fu complesso e rischioso: Rossetti e Paolucci dovettero trascinare il prototipo a motore spento oltre le reti di sbarramento esterno ed eludere l’intensa vigilanza austriaca.

Passati inosservati alle sentinelle sulla diga, alle imbarcazioni di ronda e a un sommergibile nella rada, i due guastatori giunsero verso le 3:00 di notte in prossimità delle navi ancorate ma solamente alle 4:45 del 1º novembre 1918, dopo più di sei ore in acqua, i due ardimentosi riuscirono infine a posizionarsi a poche decine di metri dallo scafo della Viribus Unitis.

La SMS Viribus Unitis era una corazzata della imperiale e regia Marina austro-ungarica, nonché nave ammiraglia e fiore all’occhiello della flotta.

Affondare lei era come affondare simbolicamente tutta la flotta austriaca, voleva dire: vedete, se siamo arrivati a lei possiamo arrivare a qualsiasi altra vostra nave.

Rossetti si staccò e si avvicinò alla chiglia della corazzata con uno dei due ordigni, mentre il compagno rimase ad attenderlo alla mignatta che risultava poco governabile a causa della corrente.

Alle 5:30 l’esplosivo da 200 kg fu finalmente assicurato alla carena dell’obiettivo e programmato per esplodere un’ora più tardi, ma quando Rossetti ritornò da Paolucci i due vennero illuminati dalla luce di un proiettore e subito scoperti.

Prima della cattura, Paolucci riuscì tuttavia ad attivare la seconda carica di esplosivo, mentre Rossetti affondò la mignatta, che ingovernata andò ad arenarsi nei pressi del piroscafo Wien, ormeggiato a poca distanza, facendolo a sua volta esplodere ed affondare.

Nonostante la deflagrazione e la confusione creata, mentre la Wien si inabissava, i due furono catturati e portati a bordo della stessa Viribus Unitis, la nave poco prima minata ma solo in quel momento appresero che nella notte l’alto comando austriaco aveva ceduto la flotta di Pola agli jugoslavi e che la nave non batteva più bandiera austriaca.

La guerra stava finendo e per gli austroungarici si metteva male, così per non cedere la flotta ai nemici, proprio quella notte, l’avevano data agli amici jugoslavi.

Il tempo scorreva inesorabile e i due Raffaele erano sulla nave che presto sarebbe stata affondata da 200 kg. di esplosivo, ma non avrebbero affondato la nave ammiraglia austroungarica ma una nave qualsiasi slava, che fare?

Alle 6:00 presero una decisione, avvertirono il capitano Vuković che la corazzata poteva esplodere da un momento all’altro, e prontamente questi ordinò a tutti di abbandonare immediatamente la nave, aveva appena visto la Wien colare a picco e non voleva correre rischi, trasferì anche i prigionieri a bordo della nave gemella Tegetthoff.

L’esplosione non avvenne e l’equipaggio fece gradualmente ritorno a bordo, non dando più credito all’avvertimento dei due italiani, si temeva che fosse un mezzo subdolo per creare confusione, o peggio, di guadagnare tempo per l’arrivo di un imminente attacco italiano.

Ma quando la nave incominciò a muoversi, alle 6:44, la carica brillò davvero e la corazzata austriaca, inclinatasi immediatamente su un lato imbarcando acqua dalla voragine aperta, cominciò rapidamente ad affondare.

Fuoco a bordo, la nave piegata su un lato, i marinai morti e feriti che si gettavano in acqua come e dove potevano, la confusione totale che avvolgeva in quel momento la Viribus Unitis si concluse con oltre 300 tra vittime e dispersi, tra cui lo stesso comandante Vuković, colpito mortalmente dalla caduta di un albero mentre a nuoto cercava di porsi in salvo.

Rossetti e Paolucci riuscirono anche loro a tuffarsi in acqua, pur stanchi ma allenati riuscirono a sopravvivere all’affondamento della corazzata durato meno di 15 minuti, un tempo brevissimo per una nave di 150 metri con oltre di 1000 uomini a bordo, furono comunque catturati e imprigionati.

Attesero rinchiusi alcuni giorni fino a quando Pola non fu liberata dalle truppe italiane vittoriose, non erano più da considerarsi prigionieri perché nel frattempo la prima guerra mondiale era finita.

Ma questa è un’altra storia.

100 episodi del Podcast gratuito anche su Spotify.